1週間のスタートです。

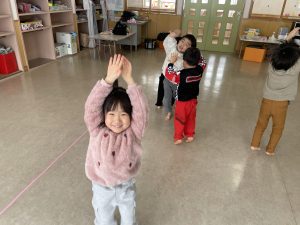

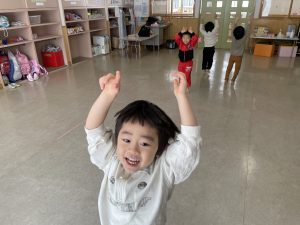

感染症対策のため、朝会も体操も各クラスごとに放送で行いました。

今回の体操は、青の煌めきあおもり国スポ冬季大会が開催中ということで、「青の煌めきダンス」。

思い起こすと、「青の煌めきダンス出前教室」として、2023年5月17日にアップリート君が来園し、一緒に踊りましたね。

国スポ・障スポ開催を盛り上げようと、これまで運動会などでも披露してきました。

ちょっと忘れたり覚えていない箇所もありましたが、みんなで楽しそうに踊っていましたよ。

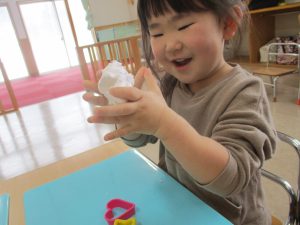

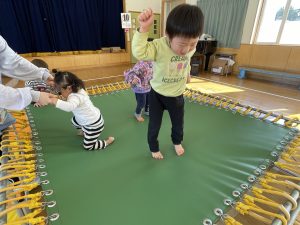

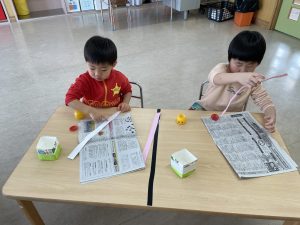

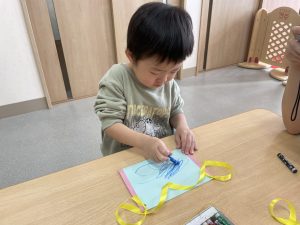

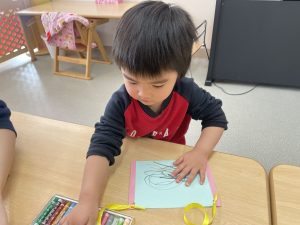

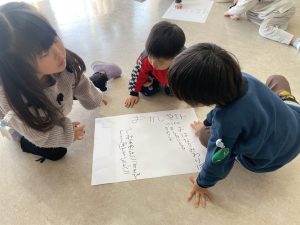

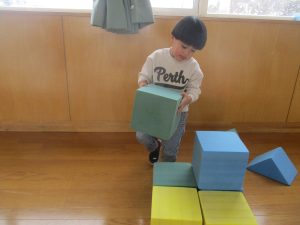

前半は「お店屋さんごっこ」に向けた製作など。後半は遊戯室などで思いっきり楽しくあそびました。